新・高井野風土記

間山道〜上下高井の絆道

松川右岸の山田地区(中世は山田郷、近世は中山田村、駒場村、奥山田村)と北に隣接する下高井郡の町村(現中野市、山ノ内町)とは、中世から昭和初期まで峠越えの山道を利用して頻繁に往来していました。

このうち間山峠を通過する「間山道」について『館報たかやま』『間山区史』などに記載された内容をまとめました。

間山道

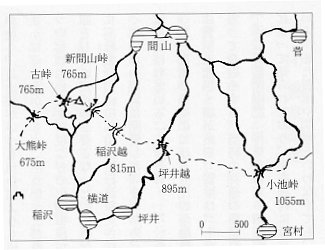

中山田と中野市間山とを結ぶ間山道は、明治初期まで間山古峠、稲沢越、坪井越の3筋の峠道がありました。

中山田と中野市間山とを結ぶ間山道は、明治初期まで間山古峠、稲沢越、坪井越の3筋の峠道がありました。

これらの峠道は中山田村・駒場村・高井野村の人びとが湯田中・渋・角間(山ノ内温泉郷)への入湯や、中野への買物に利用した道であり、両地域の人々の交流の道でもありました。

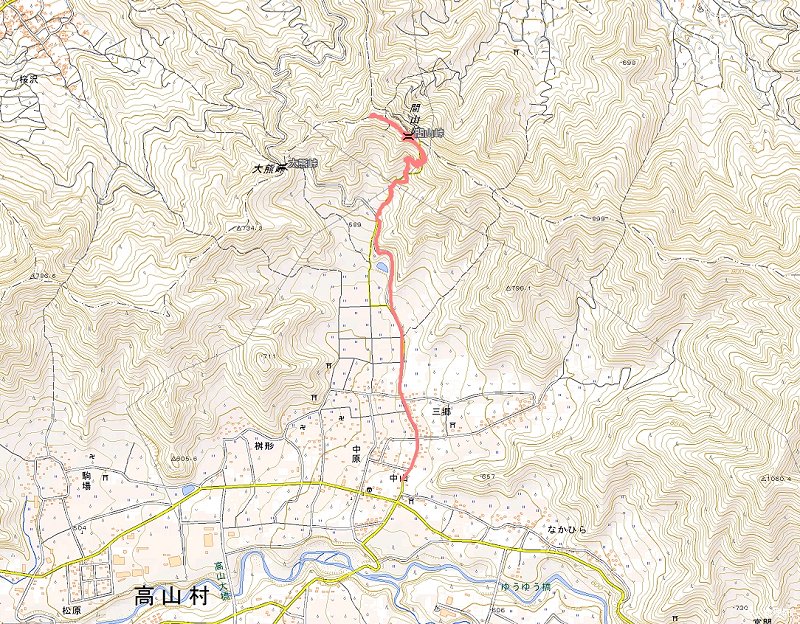

←間山道と湯田中道(『信州高山村誌』より)

古峠道

3筋の間山道のうちで1番多く利用されたのは、横道・稲沢・馬場から、字

3筋の間山道のうちで1番多く利用されたのは、横道・稲沢・馬場から、字

←字千石から望む間山峠

曽我崎から大熊峠に至る林道矢崎線をしばらく進むと、右側に東京電力の「送電線巡視道」のNo表示が立っていて、杉林の中に幅1.5メートルほどの山道があります。

No表示の足下に「間山峠→」の看板が転がっているので、ここから間山峠に登ります。

曽我崎から大熊峠に至る林道矢崎線をしばらく進むと、右側に東京電力の「送電線巡視道」のNo表示が立っていて、杉林の中に幅1.5メートルほどの山道があります。

No表示の足下に「間山峠→」の看板が転がっているので、ここから間山峠に登ります。

←間山峠登り口

登り口から200mぐらい進むと道は左右に分岐します。これを左(西)へ進み、

登り口から200mぐらい進むと道は左右に分岐します。これを左(西)へ進み、

今は廃道になっていますが、山田側の雑木林、間山側の杉林の間に幅1、2mの道型が確認できるそうです。

←古峠と新峠への分岐

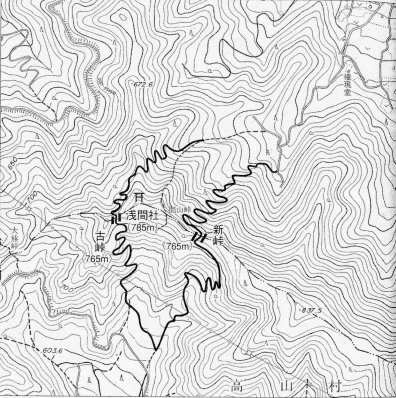

古峠の東の尾根の高所に中世の山城(沼ノ入り城)跡があり、浅間社の石の祠が祀られています。

古峠の東の尾根の高所に中世の山城(沼ノ入り城)跡があり、浅間社の石の祠が祀られています。

←浅間社祠

古峠道が山城の近くを通ることから、中世以来の古道であることがわかります。

福島正則時代には間山も領地でしたから、施政のために家臣や村役人・領民などがこの道を往来したことが偲ばれます。

間山からの道

『間山区史』に記載されている間山道の様子を引用します。

山田方面への道として、中山田の三郷へ通じる古峠道があった。

古峠道は字日影から登って間山・大熊・中山田の境にあたる地点、古峠を通る道である。

古峠の上には浅間社(沼ノ入城)があり、そこをまわって中山田の稲沢(三郷)へくだる。

ここは、中世、高梨氏の古い分家が城を構えていたとみられる桝形城に接する。

古峠道は高梨氏の時代には軍用路として利用されたのだろう。

間山新峠の開削

明治6年(1873年)、間山峠にあらたに峠道が開削された。

これまでの峠道は浅間社の西にあり、今は廃道となっているが道形は残っており、間山古峠と呼ばれている。

古峠は、沼ノ入地籍の尾根を越して、いったん大熊側にでて急斜面を横切って峠に達し、山側に下っている。

この大熊側の急斜面で短く折れ曲がっている狭い道は、荷馬の通行には不便だった。

明治6年(1873年)、間山峠にあらたに峠道が開削された。

これまでの峠道は浅間社の西にあり、今は廃道となっているが道形は残っており、間山古峠と呼ばれている。

古峠は、沼ノ入地籍の尾根を越して、いったん大熊側にでて急斜面を横切って峠に達し、山側に下っている。

この大熊側の急斜面で短く折れ曲がっている狭い道は、荷馬の通行には不便だった。

←間山古峠と新峠(『間山区史』)

このため、中野から山田・高井村を経て毛無峠を通り、上州干俣に通じる内国通運会社のルート開設にあたり、ゆるやかな勾配の新峠が作られた。

新峠道は浅間社の東下の鞍部越え(標高約765メートル)の道で、峠を下って古峠道に合流する。

新峠道は浅間社の東下の鞍部越え(標高約765メートル)の道で、峠を下って古峠道に合流する。

←新峠から間山側に下る道

この工事にあたって、間山村は全戸3日あて2か月をかけ、のべ560人が出動し、道幅1間(約1.8メートル)、延長756間(約1368メートル)の道をあけた。

そして間山村海野与右衛門・同一之助の両人が、間山荷物継立所の仕事を請け負い、開削費用の半分50両(円)を出した。

これが、現在の間山峠道(新峠)である。

明治10年(1877年)、内国通運会社が、この道筋の各駅間の里程と運送賃銭を、県へ報告している。

それによると、間山−牧(高山村)間2里(約8キロメートル)、この人足賃9銭、馬賃18銭。牧−干俣(上州吾妻郡)間5里30丁(約23キロメートル)、この人足賃29.2銭、馬賃58.4銭としている。

この内国通運会社による交易の内容については、幕末の史料から次のように推測される。

中野・飯山方面の米穀・酒・酒粕・種油、日本海の塩・魚などが移出され、上州方面からの移入は、油空樽・柄杓・生蝋などであったと思われる。

この道が牛馬による活発な交易があったことは、明治42年に日野村役場から間山峠越え山田村までが、郡道に昇格していることからもうかがえる。

だがこの道の交易は、明治26年(1893年)信越本線の全通によって鉄道輸送に移り、次第に衰微して行くのであった。

峠の馬頭観音

新峠に小さな舟型向背の馬頭観世音の石塔があり、文化2年(1805)と刻まれており、建てたのは中山田の上野平氏です。

新峠に小さな舟型向背の馬頭観世音の石塔があり、文化2年(1805)と刻まれており、建てたのは中山田の上野平氏です。

これは古峠から移されたのだろうと間山の人たちは言っています。

←山田側を向いて佇む馬頭観音

長野県町村誌に記載された「間山道」

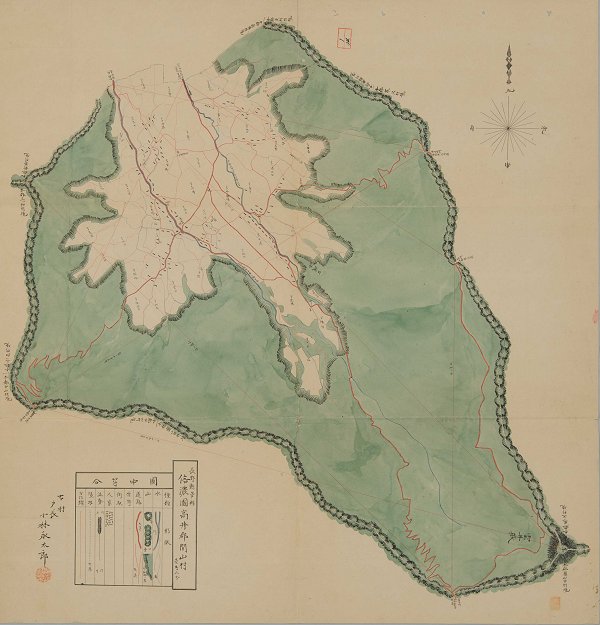

明治10年(1877年)に編纂された「間山村」町村誌の記載です。

【雲井嶽】本村の東に位し、高288丈あるを最高とす、周回5里15町にして、其の山勢頂上より3脈となり、山頂を以て境域をなす。 坂路2條あり、一は本村より左折し、雲井嶽の内字沼ノ入山麓より、17町33間羊腸して上る。之を間山峠とす。嶺に界し、同郡中山村に下り、上野國吾妻郡干俣驛に達する、北國東往還なり。

【北國東往還】無等道路に属す。本村の北、同郡新野村東境より、十二川に沿い、字神楽場にて南へ折れ、村落を貫き間山峠を登り、同郡中山村(旧山田村)界に至る。 長29町30間、幅1丈、馬踏8尺あり。上野國吾妻郡干俣驛に達す。

↑間山村絵図に描かれた北國東往還と間山峠(長野県立歴史館蔵、掲載許可者:長野県立歴史館、平成24年3月7日)

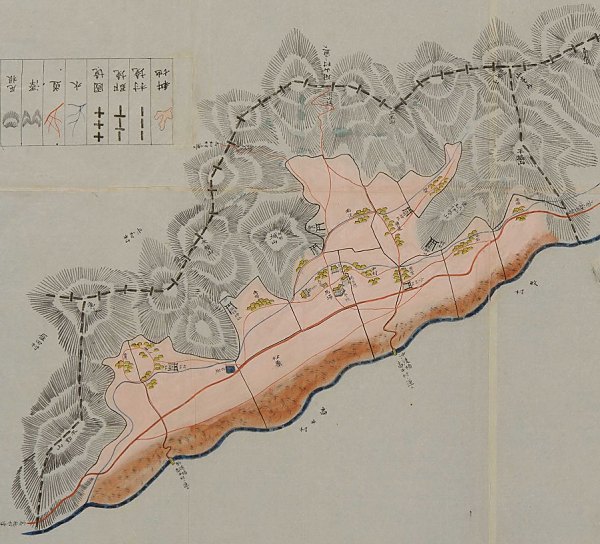

明治14年(1881年)ごろに編纂された「中山村」町村誌の記載です。

【間山峠】高さ90丈、周囲未だ実測を経ず。村の西北にあり。嶺上より2分し、北は間山村に属し、南は本村に属す。 山脈、東は山王山に接し、西は大熊峠に連る。雑樹茂生す。登路2條、南の方字稲澤より登る。 東にあるを新道とす、高さ20町易にして遠し。西にあるを旧道とす、高さ18町嶮にして近し。共に間山村に通ず。

↑中山村絵図に描かれている間山峠(長野県立歴史館蔵、掲載許可者:長野県立歴史館、平成24年3月7日)

新峠を越えた往来

明治42年(1909年)に日野村役場から間山峠を越えて山田村までが郡道に昇格しました。

明治後期から大正期の須坂町は製糸業が盛んになり、間山からこの新峠を越えて、繭を背負って売りにでかけたといいます。

人口が急増した須坂町は、中野町に比べて物価が高かったようで、山田村の人たちは、嫁入り支度などの大買い物は、間山峠を越えて中野の商店に買いにきたそうです。

中山田のTさんは大正13年(1924年)、山田高等小学校を卒業して、下高井農学校(中野実業高校→中野立志館高校)に入学し、毎日、間山峠を越えて新野へ下り、歩いて通学しました。

冬は「うそかけ」を履いてすねにハバキを巻き、腰まで埋まる雪道を通いとおし、昭和2年(1927年)3月、みごと卒業しました。

中山田のTさんは大正13年(1924年)、山田高等小学校を卒業して、下高井農学校(中野実業高校→中野立志館高校)に入学し、毎日、間山峠を越えて新野へ下り、歩いて通学しました。

冬は「うそかけ」を履いてすねにハバキを巻き、腰まで埋まる雪道を通いとおし、昭和2年(1927年)3月、みごと卒業しました。

←新峠に続く間山道

明治・大正のころ、中山田の人で延徳田圃に田を作っている人がいて、延徳田圃では中山田の田の2倍近い収穫があり、間山峠の上から田の水のぐあいを見ていたという話を聞きました(興津正朔氏)。

それほどに山田村の人たちにとって間山村や中野町は身近な存在だったのです。

県道編入

昭和4年(1929年)、中野町と山田村原宮のあいだが県道中野山田線に昇格しました。

しかしその後、昭和恐慌の波にさらされ、経済大不況となって、戦争へのあゆみが濃くなって行きました。

県道昇格以来、重要道路となりましたが、未整備のため自動車も通れない、狭い道のままでした。

昭和10年(1935年)に中野町・日野村・山田村の関係町村長が、知事に「府県道中野山田線改修請願書」を提出しました。

その主旨はつぎの通りです。

農村の更生には、交通設備に待つものが大きい。 山田・日野村は人情風俗を同じくし、婚姻による親戚も多い。 中野町を市場とする両村は、中野山田線を唯一の街道とし、もとは人馬の交通も激しかった。 しかし近年の交通機関の進歩により、交通量が減少した。 この峠道を改修して、自動車の通行を自由にすれば、間山の重要産物である木材の運搬も、きわめて便利である。 また、この本線工事を農村救済事業として採択いただければ、困窮者の救済にも役立ち一石二鳥である。 以上のことをよくよく検討のうえ、実施されるよう請願する。

この請願は以後も続けられましたが、実現しませんでした。

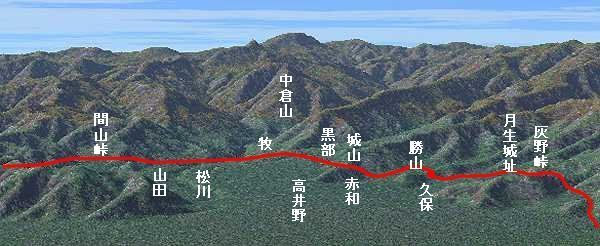

↑県道須坂中野線〜林道矢崎線から間山峠と浅間社への道(カシミール3Dによる)

謙信の退却路

戦国時代、北信の高井野や川中島一帯は越後の上杉軍と甲斐の武田軍がたびたび激突する舞台となりました。

特に上杉謙信と武田信玄が一騎打ちに及んだとされる永禄4年(1561年)の激突は「川中島の合戦」として有名で、上杉謙信は1万8千の大軍を率いて越後・春日山城(現・新潟県上越市)を出陣し、武田信玄との一騎打ちの後、腹心の部下の和田喜兵衛と二人だけで越後へ落ち延び、この退却路が「謙信道」とされています。

↑高井野の謙信の退却路(カシミール3Dにより作成)

永禄4年(1561年)9月10日、川中島で武田信玄と一騎打ちをした謙信は、主力部隊とはぐれ、つき従うものは和田喜兵衛、宇野左馬之介、和田兵部の3名になってしまった。

犀川を武田軍が固めていたために主力のいる善光寺へは行くことができず、夕日が川中島の山に沈みかけた申の下刻(午後5時ころ)、謙信主従4人は千曲川の馬場ヶ瀬を渡り、対岸の牧島の川辺に着いた。

これを見た武田の軍勢が大勢で攻め寄せてきたため、宇野、和田の両人は川端に踏みとどまって敵と戦ったが討ち死にし、謙信は和田喜兵衛と二人だけでその場を逃れた。

川田から保科の山路を通って馬曲(馬越峠・まごせとうげ)に出、その夜は大木の下で露をしのいだ。

翌日、夜になるのを待って出発し、高井野で人家に立ち寄って食事を請い、山田越えをして、間山より更科に着いた。

ここで野武士と戦って退けたとき、一人の白髪の老人が現れ

「これより先は私めがご案内いたしましょう」

と言って先に立って二人を案内した。

高梨山(高社山)を左に見て、大首(飯盛山)の間から須賀川女という権現滝で疲れをいやし、下木島によやくたどりついた。老人は

「これから先は小菅権現の守護がきっとありましょう。追っ手が来たら、小菅山に逃げ込んだと欺きなさるがよい」

と言い残して、いずこともなく姿を消した。

主従はこの老人こそ小菅権現の化身であろうと、老人の消えた跡に向かって伏し拝んだ。

二人はさらに歩みを進めて、安田の渡し場にさしかかった。

船頭の重兵衛に向かって和田喜兵衛は

「自分たちの後ろから追っ手が来たら小菅山に逃げ込んだと、欺いて欲しい」

とよくよく頼んで向こう岸に渡った。

分別のある和田は、下郎というものは心変わりしやすいものよ、と渡し場に戻って水面に張った大綱を切り落とし、船の往来ができぬようにして、落ちて行った。

これより飯山への入り口、安田の渡しを「綱切の渡」と今もいう。

「甲越信戦録」より

坪井越の道

3筋の間山道のうちの一番東が坪井(三郷)から登って間山へ下る道です。坪井峠を下って馬曲を経て間山城の東側を下り、沢を横断して建応寺に至ります。

3筋の間山道のうちの一番東が坪井(三郷)から登って間山へ下る道です。坪井峠を下って馬曲を経て間山城の東側を下り、沢を横断して建応寺に至ります。

間山温泉ポンポコの湯の東の山腹を伝って菅峠のあたりで、奥山田から小池峠(昭和初期まで山田峠とも呼ばれた)を越える道に合流します。

←字御堂から望む坪井越

途中の山中に、中世

間山の奥の建応寺は

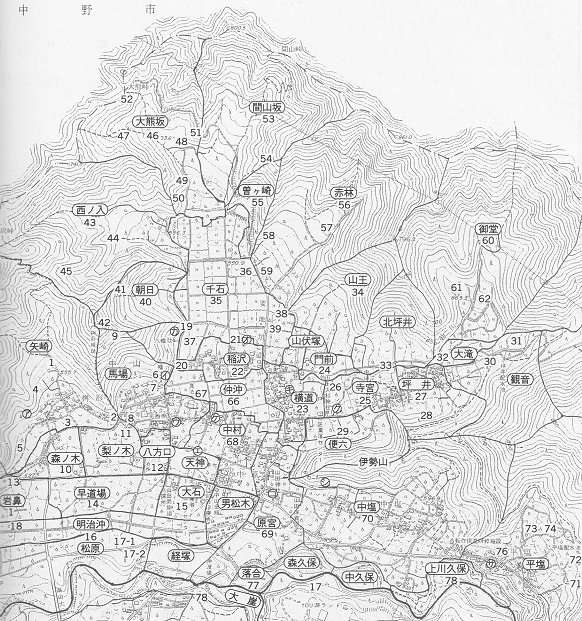

↑間山道と周囲の地名(『信州高山村誌』より)

信仰の道といえば、坪井の奥には「観音」「

これらは戦国末期の天正時代、平塩の

また坪井―間山道は、小布施から山ノ内へ出る最短距離です。 14、5世紀、小布施地区に本拠を構えていた高梨氏は、駒場や湯田中、夜間瀬の宇木に分家や家臣を置いていました。これら高梨氏の家臣たちが往来した道と思われます。

3、40年前まで、坪井の子どもたちがこの道を登って杉っ葉拾いに行き、ちょっと足を延ばして峠に出ると、下に家や畑が見えたそうです。

20年くらい前の地図にはこの道も載っています。

稲沢からの道

坪井越と間山峠の中間に、稲沢の字

坪井越と間山峠の中間に、稲沢の字

この道についての詳しいことは不明です。

←字千石から望む稲沢越(中央の鞍部)

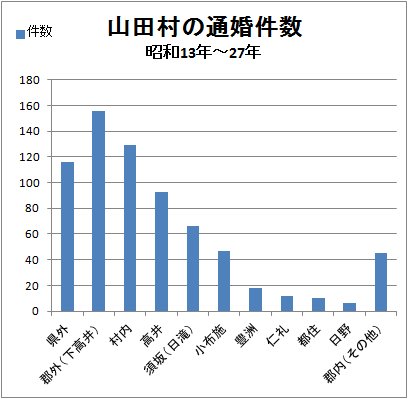

峠を越えた通婚

峠を行き来して、北と南の人びとの交流歳月が長かったことや、村の生活風習に共通点がみられたためか、峠道を介しての婚姻が少なくなかったようです。

峠を行き来して、北と南の人びとの交流歳月が長かったことや、村の生活風習に共通点がみられたためか、峠道を介しての婚姻が少なくなかったようです。

昭和28年(1953年)におこなった「山田村の通婚圏しらべ」によると、昭和13年から27年までの15年間では、通婚の第1位が、峠の北に位置する間山・大熊・桜沢などをはじめとした現在の中野市・山ノ内町地区をふくむ下高井郡であり、第2位が村内同士、3位が県外、4位が隣村の高井村でした。

←山田村の通婚件数

昭和13年〜27年

(『山田村公民館報』より)

このようなことから、中山田地区と中野・山ノ内地区に親戚関係の多いことは、江戸時代から間山道が重要な交通路であったことを実証していると考えられます。

長野県道54号須坂中野線

往時の峠道が現在は須坂市と中野市を高山村経由で結ぶ県道54号須坂中野線に指定されています。

往時の峠道が現在は須坂市と中野市を高山村経由で結ぶ県道54号須坂中野線に指定されています。

←県道54号の標識(高山村原宮)

↑長野県道54号と342号(Mapion)

長野県道54号須坂中野線の概要

高山村と中野市の境界の山間部は未通で、自動車の通行はできません。

不通区間を境に南側の区間では、須坂市から高山村中心部へ通じるメインルートとなっています。

一方北側の区間では、中野市街地から間山温泉ぽんぽこの湯方面へのアクセス道路として機能しています。

沿革

昭和29年(1954年)11月 1日:高井中野線の認定

昭和45年(1970年)10月29日:大前須坂線の認定

昭和57年(1982年) 4月 1日:大前須坂線の一部、高井中野線を主要地方道須坂中野線へ指定

昭和57年(1982年) 9月13日:須坂中野線の認定

未通区間の改修

県道54号線の未通区間にトンネルを開通して高山−中野間のアクセスを良くして欲しいという要望に対する長野県建設部長の回答(抜粋)です。

県道須坂中野線は、須坂市と中野市を結ぶ延長約17.6kmの主要地方道で、このうち、高山村から中野市を結ぶ「間山峠」の約2.9km間が交通不能区間となっています。

市町村を結ぶ道路の改良については、数多くの要望をいただいており、全てのご要望にお応えするのは難しい状況です。ご要望のありました区間についても、交通不能区間の解消に向け、過去に概略ルートの調査を行ったところですが、峠部分にトンネル整備が必要となり、事業規模も大きくなることから、早期の事業着手は困難と考えております。

しかしながら、ご指摘のとおり、通勤・通学される地域の方々や、県内外の観光客の皆様の利便性の向上も重要であることから、当面は中野市、高山村内で実施中の道路整備を推進し、道路ネットワークの強化に努めてまいりたいと考えています。

参考にさせていただいた資料

- 片桐昭「山田村の通婚圏(その一)(その二)(その三)」『山田村公民館報』第43号、44号、45号、山田村公民館、昭和28年12年、29年1月、2月

- 県民ホットライン

- 『自然と人のふれあう村』高山村民館、平成9年

- 『信州高山村誌』第二巻歴史編、高山村誌刊行会、平成17年

- 『信州高山村誌』第三巻地誌編、高山村誌刊行会、平成18年

- 峠コレクション

- 『長野縣町村誌』第1巻北信編、長野縣町村誌刊行会、昭和11年

- 長野県道54号須坂中野線

- 原滋「間山道(一)(二)中世」『館報たかやま』第494、495号、ヒストリーシリーズ(95)、(96)、高山村公民館、平成11年1月、2月

- 原滋「間山道(三)−近現代−」『館報たかやま』第496号、ヒストリーシリーズ(97)、高山村公民館、平成11年3月

- 『間山区史』間山区史編纂委員会、2005年

最終更新 2019年 8月20日