◎「ご案内のページ」もくじ → いいつたえ sitemap

水あらそい

↑「水越」の棚田

↑「水越」の棚田

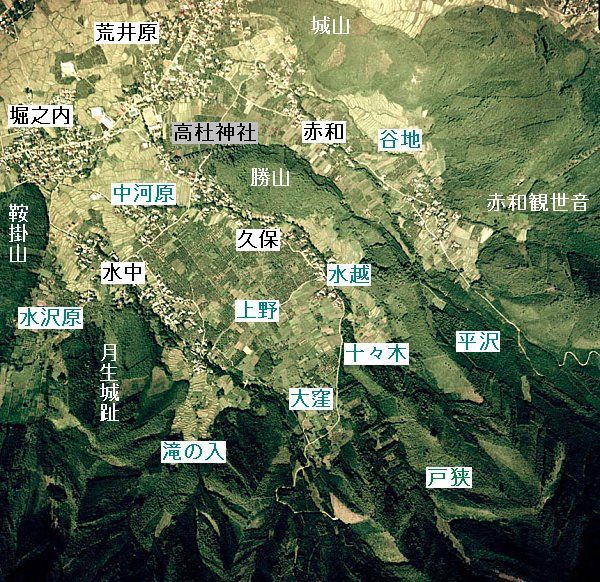

久保地区の裏山の勝山と、集落の中心を流れる久保川に挟まれた「水越(みずこし)」地籍では、山の斜面を切り開いた棚田で昔から稲作が行われてきました。

久保川は水越地籍よりも低いところを流れているため水田の潅漑用水としては利用できず、隣の赤和地籍から勝山を越えて引水していることから、「水越」と名付けられたといわれています。

↑久保、赤和と水越

空中写真は「国土画像情報(カラー空中写真) 国土交通省」を元に作成

平沢水路

赤和地籍の平沢から水越に引水する用水路を「平沢水路」と呼んでいます。

平沢の湧水・沢水を集めて勝山の中腹を緩やかに進み、峠から急勾配で水越の上部に流れ落ちる水路を「上堰(うわせぎ)」と呼んでいます。

平沢の湧水・沢水を集めて勝山の中腹を緩やかに進み、峠から急勾配で水越の上部に流れ落ちる水路を「上堰(うわせぎ)」と呼んでいます。

←平沢水路上堰の源流

←赤和共同墓地脇の「平沢の池」

←赤和共同墓地脇の「平沢の池」

←勝山の急斜面を水越に流れ落ちる「上堰」

←勝山の急斜面を水越に流れ落ちる「上堰」

また八木沢川(やんしゃがわ)の砂防ダムから取水して林道沿いに進み、峠から急勾配で水越の中間に流れ落ちる水路を「下堰(したせぎ)」と呼んでいます。

また八木沢川(やんしゃがわ)の砂防ダムから取水して林道沿いに進み、峠から急勾配で水越の中間に流れ落ちる水路を「下堰(したせぎ)」と呼んでいます。

←「下堰」の取水口

この水は「赤和で豪雨のとき八木沢川が氾濫するので久保でもらって欲しい」と赤和の区長が文書に酒2升をつけて久保の区長に申し込んできたと伝えられています。

この水は「赤和で豪雨のとき八木沢川が氾濫するので久保でもらって欲しい」と赤和の区長が文書に酒2升をつけて久保の区長に申し込んできたと伝えられています。

←「下堰」

水争い

文政4年(1821年)は大旱魃の年でした。

あまりの水不足のために、6月15日ころ、下赤和の人々が久保に断りなく平沢堰のかけ口を壊し、自分たちの方へ水を引いてしまいました。

はじめは「当年のこと故」といって修復しましたが、再三に渡って破壊行為が行われたため抗議すると、

「水は天下のもの」

と平然としています。

仕方なく久保側は村のお役元に訴えました。

早速現地調査が行われ、「雨の降るまで分水する」と「雨の降るまで水番する」の2案が示されましたが、双方共承知しません。

重ねて評議され、そもそも事の起こりは、

「下赤和の者、お役元へも申し出、内意をも受くべくところその儀なく、理不尽に堰切り潰し候段、ふらち至極」

とされ、

「当年の事は何拾年にもなき旱魃につき、実意をもって、雨降り水下る迄、朝6時より12時迄6時間、赤和の呑み水に、それ以外は久保の用水にする」

ことで双方承知しました。

これで久保の水利権が確立し、以後、赤和との水争いは生じませんでした。

この古文書は久保の重要書類として大切に保管されていますが、なぜか赤和には伝わっていないそうです。

宮前芳郎「文政四年の旱魃」より

堰の管理

「下堰」の管理は久保区長が行い、春の耕作時期が近付くと水門を開いて通水し、お盆には水門を閉めます。

大夕立や台風などの大雨で水路が氾濫して赤和地籍の畑に大量の土砂が流出すると、久保の役員や住人は総出で土砂を片付けます。

また迷惑を掛けた畑の所有者のお宅へ区長が酒を持ってお詫びに行くのが倣いです。

毎年4月に区の行事として各戸から1名が参加して、道路や水路の整備をする「道普請(みちぶしん)」を行い、このとき5組と6組の住民は平沢水路の整備を行い、「下堰」は5組が担当し、「上堰」は6組が担当します。

山の斜面にコンクリートのU字溝を敷設した水路なので、春になるとたくさんの泥や木の葉が溜まっていて、特に最近はイノシシがクズの根を掘って土手を崩すので、大量の土砂が流れ込んでいます。

山の斜面にコンクリートのU字溝を敷設した水路なので、春になるとたくさんの泥や木の葉が溜まっていて、特に最近はイノシシがクズの根を掘って土手を崩すので、大量の土砂が流れ込んでいます。

この土砂を水路から掬い上げる作業はかなりの重労働です。

このため「おてんま作業」でコンクリート製の溝蓋を敷設しました。

このため「おてんま作業」でコンクリート製の溝蓋を敷設しました。

「おてんま作業」とは高山村から材料だけ支給され、作業は受益者が手弁当で行う事業のことです。

これで流れ込む土砂はほとんどなくなり、道普請の作業がずっと楽になります。

上水道の水源

昭和30年代に上水道が布設されました。

高山村の中央を流れる松川と支流の樋沢川は、水量は充分ですが強酸性のため飲用には適さないため、水源探しと財源の確保に村の為政者は相当苦労されました。

中でも久保、水中、赤和の3地区は水田の潅漑用水にも事欠く状態でした。

そこで赤和地籍の平沢湧水に目をつけ久保の水道水源にしました。

←久保の上水道の水源

←久保の上水道の水源

村はこのときあわよくば赤和まで配水しようと考えて久保の区長に申し入れましたが、久保区長は、

「平沢湧水は水越ほかの地籍の水田用水となっている。耕作者の意見を聞くが、赤和に配水することはできない。」

と答えたため、赤和の水道水源にはなりませんでした。

この結果、赤和では八木沢川の上流に向かって探査したが見つからず、僅かに湧水のあった場所を水源とし、不足するときは八木沢川の表流水を取り入れることになりました。

湯本宗藏「高井地区の水を求めて」より

「福島堰」

福島正則が字赤和より勝山の中腹を経て、久保の中程より水中原に引き、水中原を水田たらしめんとせしが、事失敗に終わり、今は徒に山道として痕跡を止むるのみ。

勝山忠三『上高井歴史』より

参考にさせていただいた資料

- 勝山忠三『上高井歴史』長野県上高井歴史研究会、大正5年

- 宮前芳郎「文政四年の旱魃」『分館報久保』第9号、久保分館、昭和58年

- 湯本宗藏「高井地区の水を求めて」『会報高山史談会』No.7、高山史談会、平成15年

最終更新日 2023年10月20日

上に戻る◎ホーム → いいつたえ